2024年6月末、日本経済新聞が掲載した特集記事により、中国の麻薬密売組織が日本国内にペーパーカンパニーを設立し、フェンタニルを含む合成薬物の原料をアメリカへ転送している実態が明らかになった。報道によると、アメリカがフェンタニル対策を本格化させる中で、麻薬取締当局は世界各地に広がる違法薬物ネットワークの中枢を特定すべく捜査を進めている。その中で、日本が意外な“中継拠点”として浮上したという。特に名古屋に実在する企業との関連性が指摘されており、同記事は波紋を呼んでいる。

日本は長年、薬物の消費量が少なく、司法制度も厳格な国として認識されてきた。ではなぜ今、中国による対外薬物輸出の中継地となってしまったのか。中国、アメリカ、日本、そして中南米をまたぐこの地下薬物供給戦において、日本は偶然巻き込まれたのか、それとも制度的な脆弱性が意図的に突かれたのか――。本稿では、制度、産業構造、地理的条件、そして地政学的戦略の観点から、日本が中継拠点へと転落した要因を分析し、国家としていかに対外薬物リスクに備え、防衛線を再構築すべきかを考察する。

なぜ日本が狙われたのか――信頼資本からリスクの盲点へ

なぜ中国の麻薬密売組織が日本を薬物輸送の中継地点、さらには世界的な密輸ネットワークのハブとして選んだのか。その鍵は、日本の地理的条件と、国際経済・貿易体制における特異な立ち位置にあると考えられる。

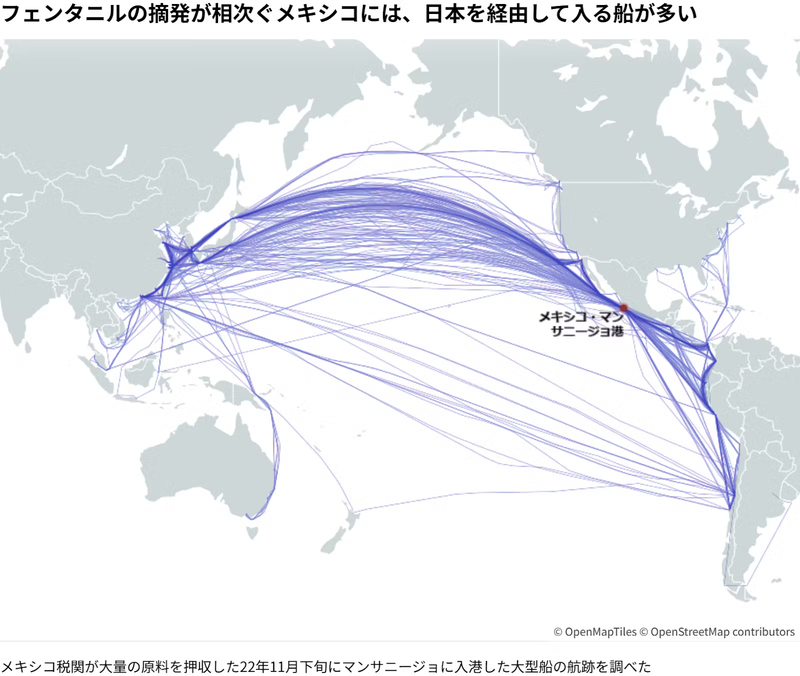

まず、地理的要因が挙げられる。日本の主要な港の多くは太平洋に面しており、中国の貨物船が中南米やアメリカ西海岸へ向かう際の最後の補給・中継拠点として機能しやすい位置にある。特に横浜や名古屋など一部の港は、高度に自動化されたオペレーションと国際的なハブ機能を備えている一方で、高リスク貨物に対する検査能力には限界があるのが現状である。

次に、日本は長年にわたり国際貿易体制の中で高い信頼を築いてきた点が挙げられる。JETROの資料によれば、日本は世界の約8割の国々と自由貿易協定(FTA)を締結しており、「メイド・イン・ジャパン」は品質と誠実さの象徴とされている。このような信頼は国際的な税関制度にも反映されており、日本からの輸出品に対する抜き取り検査の割合は平均よりも低く設定されていることが多い。結果として、こうした制度的な甘さが麻薬密売組織にとって格好の隙を与えているのが実情である。

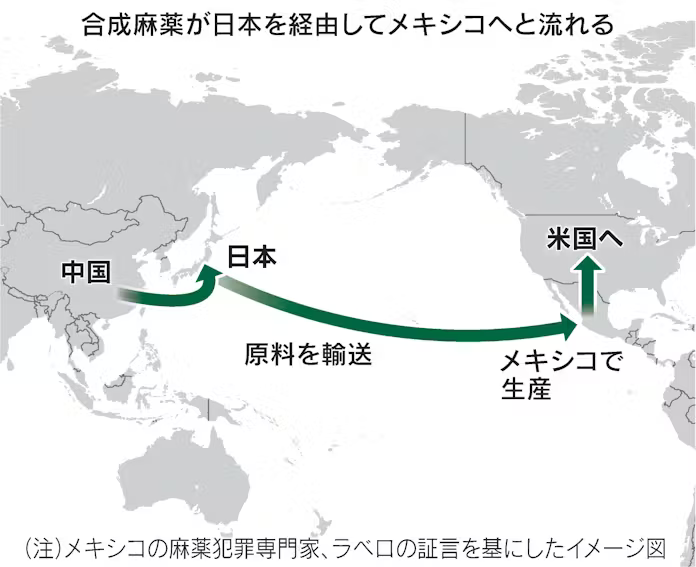

アメリカ麻薬取締局(DEA)の調査によると、フェンタニルの原料は中国を出た後、日本で「積み替え」処理が行われるケースが多く、ペーパーカンパニーによって日本企業のラベルが新たに貼り直され、中南米の港へ再輸出される。そして最終的にはメキシコ国境を経てアメリカ市場に流入する仕組みだという。制度として築かれてきた信頼資本は、ここでは逆に犯罪の利便性を高める手段として悪用され、構造的な国家安全保障リスクへと転化している。

産業政策から国際犯罪へ――中国の麻薬戦略輸出の実態

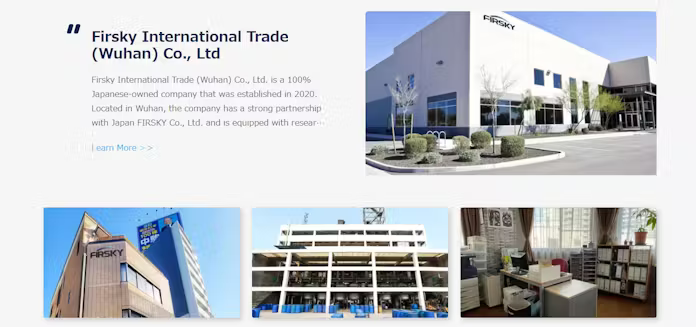

アメリカ麻薬取締局(DEA)の調査報告によると、フェンタニル前駆体の製造に関与しているとされる中国企業「湖北精奥生物科技」は、日本に登記された企業「Firsky KK」と人的・資金的なつながりがあることが判明した。日本経済新聞のさらなる報道によれば、中国企業情報検索システムを通じて、Firsky KKの代表者である夏豊志(Fengzhi Xia)は中国国内で少なくとも16社の企業株を保有しており、その業種は建築設計、情報技術、国際貿易など多岐にわたるという。

中でも「富仕凱国際貿易(武漢)有限公司」は「完全な日本資本企業」と自称しているが、実際には麻薬供給網との深い関係が疑われている。さらに、アメリカ政府によって有罪認定された湖北精奥生物科技の幹部・王慶周が、富仕凱で監事を務めていたことが確認されており、富仕凱の公式ウェブサイトで使用されている工場の写真は、湖北精奥のウェブサイトに掲載されているものと完全に一致している。

しかし、さらに衝撃的なのは、この越境薬物ネットワークが民間企業だけによって運営されているわけではないという点である。アメリカ連邦議会の公聴会での証言によれば、DEA(麻薬取締局)の潜入捜査官が調査の過程で明らかにしたのは、中国共産党が薬物原料の製造や輸送手配に関与しているだけでなく、海外の中国系犯罪組織との調整や販売活動まで主導していたという事実である。こうした構造により、「国家―ギャング―企業」が一体化した高度に統合された麻薬輸出体制が築かれているのだ。

中国経済が減速し、外資の撤退が加速するなかで、麻薬産業は高収益かつ低リスクの資源源として注目されている。中国政府は対外的な交渉の場では「厳格な麻薬取締り」を主張する一方で、国内では化学工業に対する補助金や税制優遇を継続しており、フェンタニル前駆体の輸出に関しては「選択的な寛容姿勢」を取っている。このような二重戦略は、合法経済と違法経済の境界線をあいまいにするだけでなく、麻薬産業そのものが中国国内における一種の「経済安定装置」として機能する可能性をもたらしている。

麻薬は、このような体制構造のもとではもはや単なる公衆衛生の問題ではなく、中国が対外的に活用する戦略的な手段となっている。そこに国際的な犯罪組織、ペーパーカンパニー、地理的な物流拠点が結びつくことで、それはもはや単なる地下経済ではなく、「グレーな国家戦略」へと変貌しているのである。

戦略的な麻薬防衛には、取り締まりだけでは不十分

麻薬問題はもはや治安や公衆衛生の課題にとどまらず、国家安全保障や地政学的秩序に関わる戦略的な挑戦となっている。中国が輸出する国際的な麻薬ネットワークに直面する中で、日本が一国の法執行体制だけに頼っていては対応しきれないのが現実だ。フェンタニルの前駆体や製造チェーン、物流拠点に対して効果的な包囲網を築くには、アメリカ、台湾、韓国などと情報を共有し、合同で取り締まる体制の構築が不可欠である。

同時に、日本社会はこれまで薬物の蔓延が比較的少なかったものの、近年ではエンタメ文化やショート動画プラットフォームの影響により、大麻やエトミデートなどの合成薬物が若年層に徐々に浸透しつつある。これを放置すれば、今日アメリカの路上で見られる「ゾンビのような薬物中毒者」の光景が、いずれ日本でも再現される恐れがある。

港湾の監視体制を整備し、薬物教育を強化し、国際協力を推進することで、日本は制度的なレベルから麻薬防衛線を構築しなければならない。この見えざる硝煙なき戦争において、早期に備えることこそが国家の信頼と安全の底線を守る唯一の道である。