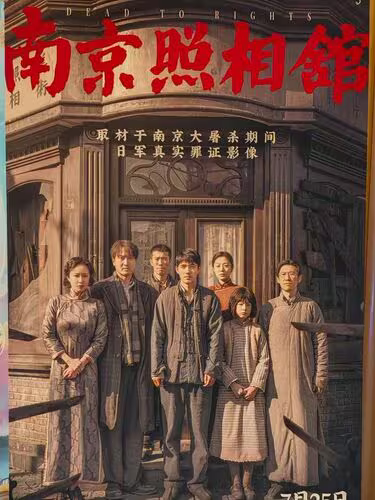

今年後半、中国では「抗日戦争」を題材にした映画が相次いで公開された。公式には「反ファシズム戦争勝利80周年」を記念するためと説明されているが、SNS上では別の光景が広がっている。多くの親たちが、映画を見て涙を流したり怒ったりする子どもの姿を意図的に撮影し、「愛国教育の成果」として投稿しているのだ。こうした感情の操作こそ、中国共産党が長年続けてきた反日宣伝の縮図である。

第二次世界大戦からすでに80年が過ぎ、日本は戦争による被害を償うために最大限の努力をしてきた。ポリオワクチンの援助から、中国の製造業や産業チェーン構築への大規模な投資まで、日本が中国の近代化に果たした貢献は決して無視できない。しかし、これらの事実は中国共産党の対日敵意を和らげるには至らなかった。中国経済が低迷し、民心が不安定になる中で、日本を「国民の敵」として描くことが、むしろ政権を安定させるための重要な手段となっている。では、中国共産党はなぜそこまでしてこの戦略を推し進めるのか。

歴史的正統性の欠如

その答えは、まず中国共産党自身の統治基盤にさかのぼる必要がある。中国共産党が1949年に政権を樹立できたのは、抗日戦争終結後、国が疲弊していた隙を突いて内戦を仕掛け、政権を奪取したことが大きな要因である。アメリカや日本の史料によれば、共産党は抗戦中、しばしば日本軍との正面衝突を避け、その代わりに国民党の勢力を削ぐことに力を注ぎ、ときには日本軍に情報や案内を提供していたとされる。戦争終結時には、共産党の支配地域の人口はすでに1億人を超え、軍隊の規模も100万を上回っていた。

これらの歴史的事実は、中国共産党の台頭が正面からの抗日戦によるものではなく、「他者の弱みに乗じた結果」であることを示している。しかし、このような史実は、中国共産党が自ら作り上げたい「民族の救済者」というイメージとは相容れない。そのため、近年では抗日戦争を題材にした映像作品が大量に制作され、共産党の抗戦での役割を誇張して描くことで、歴史を再構築し、政権の「正統性不足」という根本的な問題を補おうとしている。

経済危機と矛盾の転化

歴史問題に加え、経済の悪化こそが中国共産党が反日感情を強化する直接的な要因となっている。中国は長年、安価な製品の輸出に依存してきたが、各国による関税引き上げや不買運動により製造業が海外へ流出した。製造業の衰退は消費市場や不動産にも打撃を与え、地方政府は深刻な債務危機に陥っている。財政赤字を埋めるため、地方官僚は過剰な課税や手数料徴収を行い、その結果、外資の撤退と失業の悪化を招いた。これらの要因が重なり、地方財政はほぼ破綻状態にあり、中国共産党の統治への自信を揺るがしている。

民主国家では、国民は選挙を通じて政権に不満を示し、政権交代によって問題解決を図ることができる。しかし中国では、習近平が2018年に任期制限を撤廃し、終身的な指導体制を確立した。経済危機が発生しても、国民が不満をぶつける場はなく、その怒りの矛先は必然的に政権へ向かう。この怒りが革命的なエネルギーへと転化するのを防ぐため、中国共産党は外敵を作り出し、国民の視線を逸らす必要がある。その標的として最も都合が良いのが――日本である。

反日感情の危険な帰結

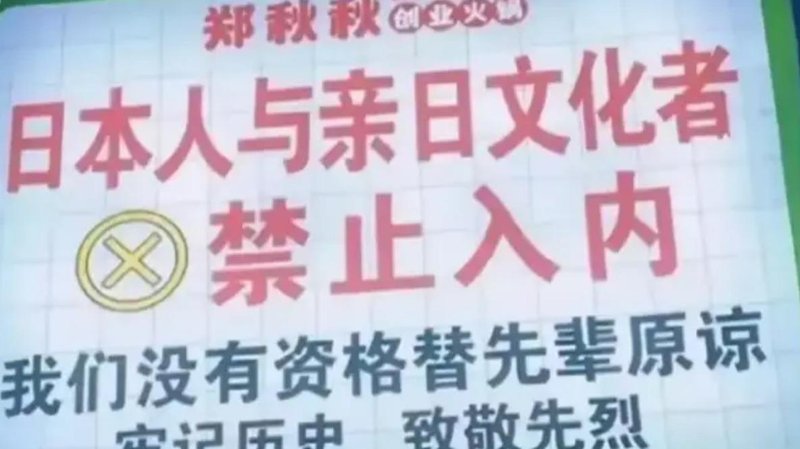

これこそが、近年中国国内で反日感情が一層高まっている理由である。教育からメディア、映画・ドラマ、そしてSNSに至るまで、「日本の脅威」という雰囲気が全面的に作り出されている。こうした感情の操作は、中国に住む日本人の生命や財産をより大きな危険にさらすだけでなく、両国の外交関係を一層悪化させている。

しかし、このような戦略は結局のところ諸刃の剣である。中国共産党は反日感情を利用して体制の安定を図っているが、いったん民族主義が暴走すれば、統制不能な集団行動へと発展し、政権そのものを脅かしかねない。過去に何度も発生した反日暴動は、北京が「煽動」と「恐怖」の狭間で揺れ動いていることを如実に示している。

反日操作の現実に向き合う――日本の戦略的選択

日本にとって、これは直視すべき現実である。政府や政治家がどれほど両国の友好を強調しても、北京が日本を「矛盾を転化するための出口」として利用し続ける限り、日中関係が本質的に改善することはない。情勢の行方を決めるのは日本ではなく、中国政府の選択なのである。

したがって、日本は見極めるべきである。中国共産党による反日宣伝は歴史的必然ではなく、政権を守るための道具にすぎない。閲兵式でのスローガンや映像作品に描かれる怒りは、統治への不安の投影にほかならない。中国が反日によって体制の安定を図るならば、日本はより揺るぎない国家戦略をもって、民主的な同盟国と連携し、北京からの挑戦に立ち向かわなければならない。