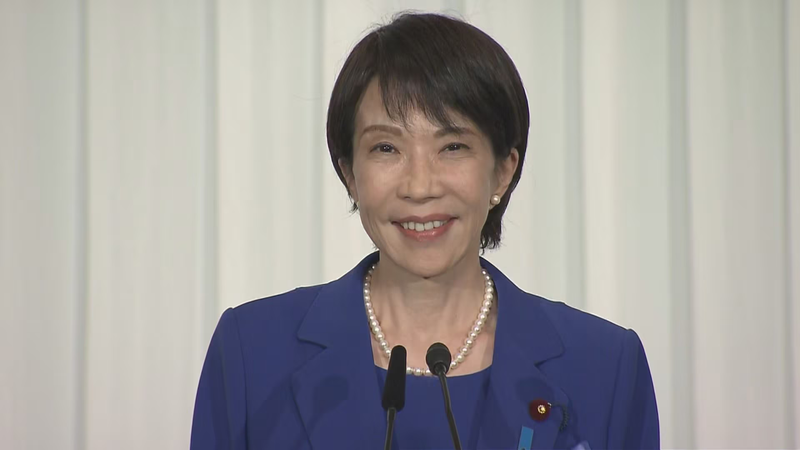

【警鐘】中国メディアが高市新総裁を「女性版安倍」と攻撃 “右傾化”を煽る情報戦の狙いとは

自民党の新総裁に高市早苗前経済安全保障担当相が選出された。日本では初の女性総裁誕生として注目が集まる一方で、中国メディアが異常な速度と熱量で彼女の当選を報じ、警戒と批判の論調を強めている。

国営新華社通信は「高市は右翼政治家を代表する人物」と断じ、中国新聞社は「女性版安倍」と呼称し、平和憲法改正の主張を“日本の右傾化の象徴”として取り上げた。一見単なる報道のようでありながら、そこには明確な情報操作の意図が見える。

中国メディアが好んで使う「女性版安倍」という表現には、2つの狙いがある。ひとつは、日本国内に「極右政権」という印象を植え付け、国際社会でのイメージを傷つけること。もうひとつは、中国国内の世論を対日強硬路線へと誘導することだ。

中国共産党の宣伝メディアは、国家指導部の意向に沿って国外ニュースを“演出”する。今回も例外ではなく、「日本=軍国主義に戻ろうとしている」という物語を作ることで、国内のナショナリズムを刺激している。

中国のSNS「微博(ウェイボー)」上では、「極右」「反中国の急先鋒」などの書き込みが瞬く間に拡散。こうしたコメントの一部は、国営系アカウントやボットネットによって拡大再生産されている可能性も指摘されている。

中国が執拗に“右傾化”を強調する理由は単純だ。日本を「平和を乱す国」「アジアの緊張を高める国」と印象付け、アジア各国との分断を煽り、外交的孤立を誘導するためである。特に台湾情勢が緊迫する中で、日本の安全保障政策が米国や欧州との連携を強めることは、中国にとって戦略的な脅威だ。

そのため、中国メディアは「女性首相」「防衛費拡大」「安倍路線継承」という要素を結びつけ、「日本は再び軍事国家化している」と国際社会に訴える構図を描いている。これは単なる報道ではなく、“外交の一部としての情報戦”である。

現在、中国は国家レベルで「世論戦・心理戦・法律戦」という“三戦”戦略を展開している。特にSNSを活用した認知操作は、その中心に位置する。微博(Weibo)、抖音(中国版TikTok)、小紅書などでは、「高市=反中」「日本=危険な隣国」といった短文・画像・動画の形で偏った情報が拡散されている。

その多くは、事実よりも感情に訴える内容で、「高市の当選は中国に対する挑発だ」「日本が再び戦争を準備している」といった煽動的表現が並ぶ。これにより、中国国内の反日世論が人工的に高められ、対外強硬政策の正当化につながる。

同時に、日本国内の一部メディアやネット世論にも影響を及ぼし、「日本が右傾化しているのでは」との不安を拡散させる意図もある。

興味深いのは、中国の報道が“論評ではなく事実紹介”の形式を取っている点だ。しかし、そこに挿入される言葉選び――たとえば「右翼」「軍国」「危険」「挑発」など――は、読者の感情を操作する強いフレーミング効果を持つ。

これはいわば“報道の皮をかぶった世論工作”である。新華社通信、環球時報、中国中央テレビ(CCTV)といったメディアは、共産党宣伝部の管轄下にあり、政治的中立ではない。よって彼らの「高市報道」は、外交メッセージであり、世論戦の一部として位置づけるべきだ。

中国が特に神経を尖らせているのは、高市氏が「女性として初の首相になる可能性が高い」という点だ。女性リーダーの誕生は、民主主義と多様性の象徴として世界の注目を集める。これは、一党独裁体制の中国にとって非常に不都合な比較対象となる。

そのため中国は、彼女の個性や政策ではなく、「右翼」「軍国主義」「反中」というネガティブなレッテルで上書きしようとしているのだ。言い換えれば、日本の民主主義が国際的に評価されること自体を封じ込めたいのである。

重要なのは、こうした中国の報道を“外からの視線”として冷静に受け止めることだ。高市新総裁の評価は日本国民自身が行うものであり、他国の宣伝報道によって左右されるべきではない。

同時に、中国が情報空間で仕掛けてくる「認知戦」「印象操作」への警戒心を持つことも不可欠だ。情報の真偽を見極め、感情的な反応を避けることが、民主社会を守る第一歩である。

中国が高市総裁を攻撃的に取り上げるのは、単なる隣国の政治ニュースではなく、戦略的メッセージである。それは「日本が強くなることを恐れている」という裏返しでもある。今後も中国は、経済・軍事だけでなく、情報空間においても日本を揺さぶろうとするだろう。

だからこそ、日本のメディアリテラシーと国民の判断力が問われている。「報道の裏にある意図」を読む――それが、これからの時代の新たな安全保障である。