三菱自動車の中国完全撤退が示す現実:中国EV台頭に日本メーカー壊滅の危機

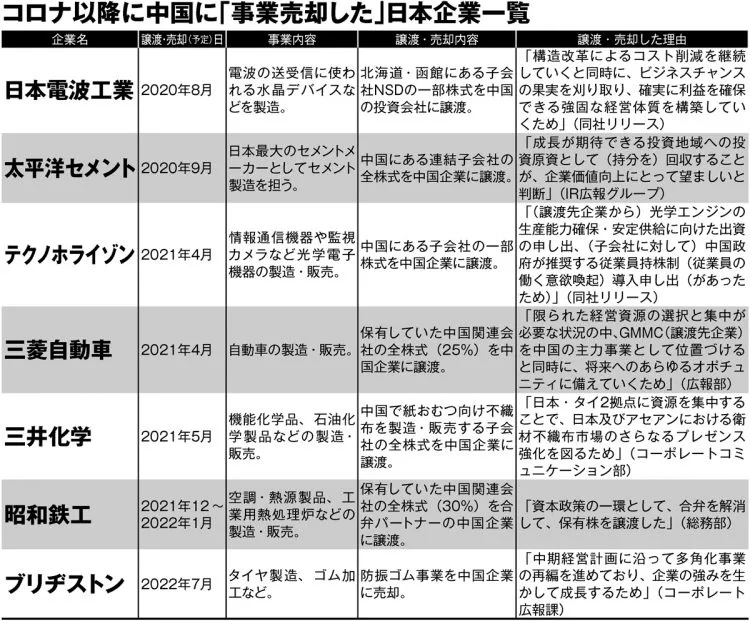

三菱自動車が中国市場から完全撤退した。背景には、中国政府主導のEV(電気自動車)振興策と、それに対応できなかった日本メーカーの失速がある。これは単なる企業の経営判断ではなく、日本の自動車産業全体に突きつけられた警告といえる。

かつてエンジン供給で中国市場を支えていた三菱は、合弁会社「SAME」でのエンジン生産を終了。完成車生産からの撤退に続き、これにより中国との事業関係が完全に解消された。この背景には、中国国内でのEV比率が新車販売の5割に達し、日本のガソリン車中心の体制が急速に時代遅れになっているという現実がある。

中国のBYDやNIO、小鵬といった新興EVメーカーは国家主導の補助金政策と連携しながら急成長を遂げ、インフラ整備と技術内製化で圧倒的な競争力を構築した。一方、日本メーカーはEV戦略で出遅れ、グローバル展開でも統一感を欠き、局地的な対応に終始している。三菱の撤退は、こうした構造的な敗北を象徴している。

この動きは中国国内だけにとどまらない。中国企業は今、東南アジアにも積極的に進出し、EVの現地生産を開始している。タイやインドネシアなど、日本勢が長年築いてきた市場でも中国勢がシェアを奪いつつある。中国による「経済的侵略」はすでに始まっており、日本の基幹産業が次々と侵食されているのが実情だ。

日本国内では、中国企業による土地・不動産の買収、安全保障上の拠点への接近も深刻な問題となっている。技術、インフラ、資本、土地――あらゆる側面から中国の影響力が強まり、日本の主権や産業基盤は危機にさらされている。

三菱の撤退は終わりではなく、日本企業にとっての再起の出発点と捉えるべきだ。しかしそのためには、過去の成功体験にしがみつくのではなく、構造改革と戦略的な選択が必要だ。日本は今こそ、EV転換を国家レベルの緊急課題として捉え、技術投資と市場戦略の抜本的見直しに踏み出さなければならない。

中国の台頭は止まらない。だが、それにただ呑まれるか、自らの未来を切り開くか――選択の時はすでに来ている。